- 第四十四回

「サンゴとサンゴ礁。」

パート1:サンゴの生態。

はい、みなさん。

今日も一日お疲れ様でございます。

ではさっそく。

今回は「サンゴとサンゴ礁」についてのコラムテーマでいきたいと思います。

何故、今回「サンゴ」をテーマとして取り上げたかというと・・。

おそらく、お気付きの方もいらっしゃるかと思います。

そうです。

海は、ただ、サンゴに生活の場を提供しているだけではなく、サンゴとは非常に、深ーい関係があるのです。

今回は、サンゴの生態や海における役割なんかもご紹介しましょうと、いうわけなのです。

なので、今回は、「サンゴとサンゴ礁」パート1ということで、サンゴとはどんな生き物なのかという・・回です。

ところで、みなさんはサンゴのイメージどのようにお持ちでしょうか?

あれって、石の一種?だと思ってました、ワタクシ。

ほら、軽石とかあるでしょ?

あんな感じ?

まあ、冒頭でも書いたけど、知ってました?

サンゴって、海の生物なんですよね。

しかも、動物なんですよあれ。

ちょっと、びっくりしません?

サンゴは、刺胞動物という部類に含まれていて、イソギンチャクやクラゲの仲間なのです。

さらに、「造礁サンゴ」と「宝石サンゴ」に分けられていて、しかもそれぞれ住んでる場所も違うのです。

では、どのへんが動物なのか・・・?

「造礁サンゴ」

サンゴには、口があります。

口・・あるんですよ。

で、その口で、ちゃんと、食べるのですよ。

サンゴは、触手を持っています。

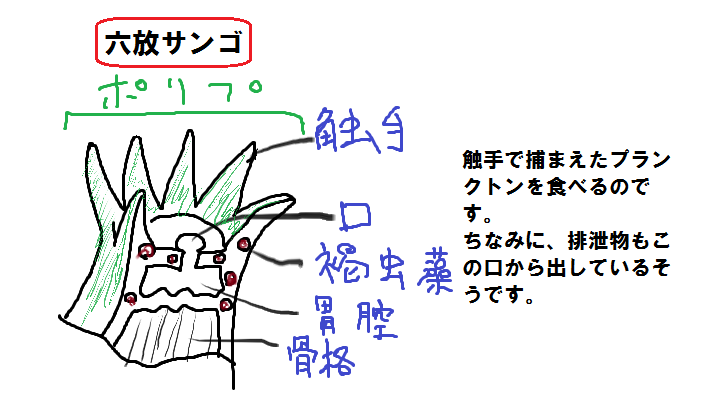

触手の数を6の倍数個もつ「六放サンゴ」の種類に入り、触手が口の周りについています。

その触手を使って、動物プランクトンを捕まえて食べるのです。

ほらね。

サンゴってしっかり、動物ですよね。

しかも、サンゴというのは、分裂して、仲間を増やしていくのです。

ポリプというサンゴの個体が、分裂した個体(クローン)をつくりやがて、群体ができるのです。

つまり、1個のサンゴからどんどん分裂を繰り返して、何千から多いもので何万にもなるということだそうです。

これが、石灰質の石の骨格を作って、やがて大きなサンゴ礁という地形をつくるのです。

そしてね、この造礁サンゴ。

植物の要素も持っています。

造礁サンゴは体内に褐虫藻という小さな植物プランクトンを飼っています。

この褐虫藻は光合成をおこない、そのエネルギーをサンゴは得ている、と考えられています。

というわけで、この造礁サンゴの住んでいるところは、というと、光の届く浅い海に生息しているそうです。

そして、宝石サンゴに比べ成長が早いのです。

一方、「宝石サンゴ」。

こちらは、褐虫藻を持っておりません。

触手の数は、八本。

なので、「八放サンゴ」と呼ばれます。

住んでいるところは、100m以上も深い、海の底。

成長は遅く、1cm成長するのに、50年ほどかかるものもあるそうです。

その名のとおり、宝石サンゴは、骨格を研磨して宝石にするのです。

宝石サンゴの歴史は古く、紀元前2万年にまでさかのぼることが出来るそうです。

壁画や、花瓶の装飾にサンゴ樹が描かれています。

また、ギリシャ神話にもサンゴの赤い色がメデューサの血が海草に触れそれがサンゴに変わったとされているそうです。

そして、キリスト教では、イエス・キリストが十字架にかけられたときに流した血の色と考えられていて、サンゴは、悪を包みこむ魔除けの意味が込められたものとして扱われているそうです。

また、日本でも宝石サンゴがとられるようになます。

はじめて、日本でサンゴがとられたのは、ここ高知県。

江戸時代、高知で漁師が釣りをしていると、かかったのがサンゴ。

それを領主に献上したという記録が残っているそうです。

みなさん。

高知といえばカツオのたたきと坂本龍馬・・だと思っていませんでしょうか?

いやいや・・・。

高知特産にサンゴもあるのですよ。

しかも、希少といわれるほど採取量の少ない、赤サンゴが採れるのです。

高知県沖の海底約300メートルに多く生息しその色合いと品質が大変良いそうです。

これ、テン子さんの引っ越し祝いの時に、ミカンおばちゃんがくれたのです。

この赤いサンゴ。

他の県では、なかなか採れないものらしいです。(・・・以前、サンゴ売りのおばさんが言ってたのです。)

ともあれ、今回はこの辺にしときます。

ちょっとね、長くなりそうなので。

でわ、次回は「サンゴとサンゴ礁:パート2」。

地球環境との接点なんかを調べておきますのでね。

こうご期待!!!!!!

コラムの大広間へGO!

こらむるーむへback!